どうしてホルンは3つしか押すとこないのに、ドレミファソラシド全部でるの?

高橋ホイコです。ホルン吹き始めて28年とか、計算するとマジびびる。

急に寒くなったせいか、すこぶる体がだるいのです。それでも今年は毎週金曜日にブログを更新すると決めたので、なんとか更新したい。しかしだるい。更新したい。だるい。と、戦っております。

本日、LEDつけまつげの記事を書く予定でいたのですが、あまりにもだるくて、そんなものを瞳につける体力がありません。テンション的に無理。顔がLEDに負ける。だから、だるくてもブログ書く方法とか書こうとしたけど、何も思いつかない。マジでだるい。寝たい。

というわけで、寝てても書ける記事を書くことにしましたー。ホルンって不思議だよねー。押すとこ3つなのに、ドレミファソラシド全部出るって不思議だよねー。

※ホルン吹きの皆様へ:この記事は全部実音表記です。なので、ホルン吹きにはこの記事は難しいと思います。私の頭も混乱しています。間違ってたら修正しますのでご連絡ください。

ホルンの音は唇の振動音

「金管楽器は、唇の振動音だ。」という話は、結構聞いたことがあるんじゃないかと思います。唇を「ぶぶぶー」って鳴らした音を楽器を通じてホルンの音にしています。

唇で「ぶぶぶー」という音は、歌と同じように、どんな音程でも出せます。ピアノならドとド#の間の音は出せませんが、声なら間の音程いくらでも出せますよね。唇の音も同じです。アナログな感じで、あらゆる音程が出せます。

この音が管を通すとなると「共鳴」する周波数しか響かなくなります。「ド」で共鳴する長さの管を持ってくれば、唇の振動が「ド」のときに共鳴して、楽器から音が出てきます。

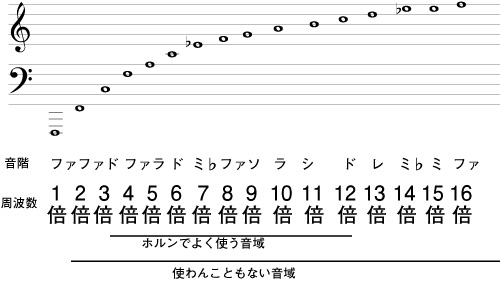

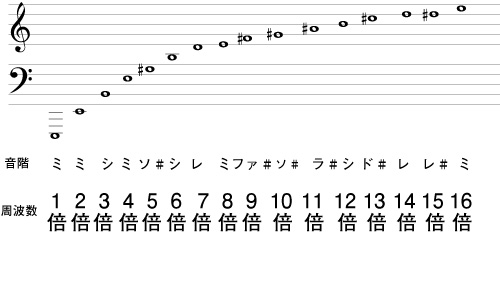

ホルンだとF管とかB♭管を良く使いますが、「これはF(ファのこと。ファはイタリア語でFがドイツ語)で響く長さの管ですよー。」「B♭(=シ♭)で響く長さの管ですよー」ということです。私のホルンは親指にもレバーありますが、これがF管とB♭管の切り替えになっています。

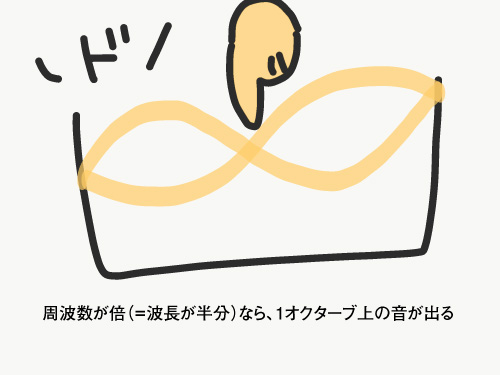

倍の周波数でも共鳴しちゃう

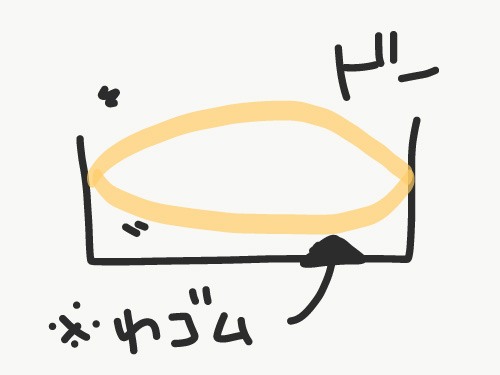

たとえば、「輪ゴムをはじいて音を出す。」これで「ド」が出ているとします。

輪ゴムを半分の長さのところで抑えると、振動の波長が半分になって、1オクターブ上の「ド」が出ます。

1/3の長さでその上の「ソ」、1/4でさらに上の「ド」、1/5で「ミ」が出ます。

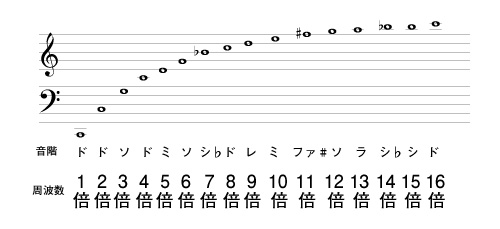

ホルンの共鳴も同じことが起きるので、同じ長さの管でも唇から出している音が倍の周波数になれば上の「ド」、3倍なら「ソ」というように、色んな音が出ます。

F管のホルンなら1倍の周波数が「ファ」なので、どのレバーも押さない状態でも、ドミ♭ファソラシドは出ることになります。

唇周辺の筋肉の感じだけで、これだけの種類の音が出るのです。なかなか絶妙な楽器です。

レバーは何をしているのか?

では、この3本のレバー(ロータリーっていいます)は何をしているのでしょうか?

例えば、2番という真ん中のレバーを押すと、真ん中の短い管にも空気が流れるようになり、管が長くなります。

どのくらい長くなるかというと、2番なら半音分。F管ホルンで2番を押したら、F(ファ)の半音下E(ミ)で共鳴する管の長さになります。なので、先ほど色々出た音の半音下が出るようになります。

1番を押せば全音下のE♭(ミ♭)で共鳴する管の長さになり、3番を押せば1音半下がったD(レ)で共鳴する管に変身します。

さらに2番と3番で2音下、1番と3番で2音半、1番2番3番全部押しで3音下がった音が出ます。これだけあれば、この組み合わせでドレミファソラシド全部が出るわけです。

ホルンは物理だ!

音大生にそんなことを話すと「はっ?」と言われがちですが、理系の私にはホルンの物理を理解したら、すごいしっくりきたんですよ。上の話から、「1番2番を押したときは、どうして音程が高くなるの?」「(実音)ファラドの和音で第3音のラを担当するなら、F管の開放使うといいのは何で?」とかね、色々納得できるんですよ。この話はまた、寝ながらブログを書かなくちゃいけない体調のときにお話ししましょう。

しかし本当に今日はだるい、めんどくさい。もう、寝たい。365日間くらい寝たい。冬眠したい。

ああ、こんな日にも読んでくれてありがとうございます。来週には元気になってるように、なんとかがんばりましょー。

ワッホイ、ワッホイ。